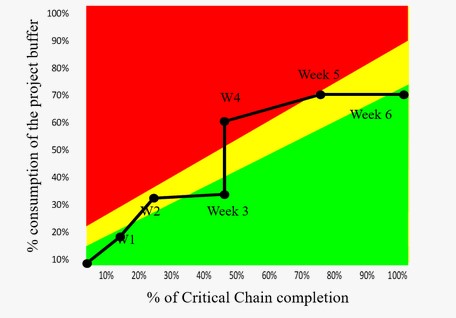

Ich bin erstmals bei einer Online-Veranstaltung vor einigen Monaten über die sogenannte „Fieber-Kurve“ (siehe oben – aus https://www.critical-chain-projects.com/the-method) gestolpert und habe mich in der Folge dann in die Hintergründe dazu eingelesen.

Diese so einfache und „Management-taugliche“ Darstellung eines Projektstatus habe ich nun auch in meine kommende Lehrveranstaltung an der FH-Burgenland übernommen und möchte in diesem Beitrag mein Verständnis der „Critical Chain Project Management“-Methode zusammenfassen. Auch weil diese Methode im deutschsprachigen Raum meiner Wahrnehmung nach noch nicht so bekannt ist, wie sie anderswo schon ist.

Worauf basiert also CCPM ?

Das erste Fundament ist Aufwandsschätzungen von Puffer-Zeiten zu befreien und stattdessen einen „Projekt-Puffer“ am Ende des Projektes vorzusehen. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die besagen, dass die so geschätzen Durchlaufzeiten halbiert werden können und der Projektpuffer am Ende dann ungefähr die Hälfte der so geschätzten Zeit ausmachen sollte. Damit lassen sich die Zeitpläne insgesamt zu 95% einhalten.

Das zweite Fundament ist die „Critical Chain“ (und diese ist nicht ident mit dem „Critical Path“) und die Fokusierung auf Minimierung von Multitasking mit all den auch wissenschaftlich nachweisbaren Nachteilen auf Gesamt-Aufwand, Qualität der Ergebnisse und Arbeitsbelastung. Der Unterschied zwischen Critical Chain und Critical Path ist, dass beim Critical Path ja noch keine Betrachtung etwaiger Ressourcen-Konflikten stattgefunden hat. Das heißt für mich, dass die Critical Chain durch ein Ressource-Leveling am Critical Path entsteht.

Auf diesen beiden Fundamenten lassen sich Projekte dann realistischer planen, in der Umsetzung dann einfach darstellen und dennoch mit hoher Sicherheit zeitgerecht fertigstellen. Welche*r Projektleiter*in wünscht sich das nicht !

Wie immer im Leben ist es dann im Detail dann aber doch nicht so einfach, sodass sicherlich mehr bedacht werden muss:

- Wie schafft man es, dass wirklich knappe Aufwandsschätzungen abgegeben werden und nicht doch die weitverbreitete Angst für verspätete Tätigkeiten dann sanktioniert zu werden obsiegt ?

- Was tun mit Tätigkeiten, die nicht in der Critical Chain liegen – aber bei Verzögerungen diese dennoch beeinflussen können ?

- Wie kommt man wirklich weg vom Multitasking – besonders bei raren SME-Kolleg*innen ?

- Wie erfolgt eine Priorisierung von Ressourcen unter den unterschiedlichen Projekten eines Portfolios ?

- Wie kann man die CCPM-Methode überhaupt auch für Portfolios sinnvoll anwenden ?

Zur Unterstützung bei all diesen weiterführenden Überlegungen und auch für Schulungen haben sich international offenbar bereits einige Dienstleistungsanbieter darauf spezialisiert. Auf deren Seiten finden sich viele weiterführende Informationen und auch Angaben über den Nutzen nach erfolgreicher Implementierung dieser doch anderen Vorgehensweise in konkreten Kundensituationen.

In der Folge hier Links zu zwei solchen Dienstleistungsanbietern – ohne dass diese als meine individuelle Werbung für die jeweiligen Anbieter zu verstehen sind. (auch bekomme ich nichts für die Aufnahme in diese Liste)

Philip Marris und Wolfram Müller sind auch auf LinkedIn aktiv und posten dort immer wieder weiterführende Informationen.

BTW: Auch im „Projekt-Magazin“ gab es vor ca. einem Monat einen umfangreichen Artikel von Tim Stern, der mich dann auch zu einem Artikel von Hannah Nowak aus Juni 2017 und von Dr. Georg Angermeier aus Februar 2018 geführt hat. Bei Interesse muss man für die kompletten Artikel schon ein Abo vom „Projekt-Magazin“ abschließen; bevor man sich da aber bindet, kann man 30 Tage kostenlos testen.